Découvrez les résultats 2025 de l’Inventaire forestier national

Néanmoins, les forêts sont fortement fragilisées par les sécheresses, les bioagresseurs (champignons, insectes) et les incendies. La mortalité annuelle s’élève en moyenne à 16,7 millions de m³/an sur la période 2015-2023, contre 7,4 Mm³/an sur 2005-2013, soit une hausse de 125 % en dix ans.

Les essences les plus affectées sont l’épicéa commun (2,4 Mm³/an) victime d’une épidémie de scolytes, le frêne (1,6 Mm³/an) sous l’effet de la chalarose, maladie provoquée par un champignon exotique, et le châtaignier (1,7 Mm³/an) à cause de maladies. Ainsi, les arbres morts représentent 5 % du volume de bois sur pied avec des arbres de toute dimension.

L'altération de l'état sanitaire des arbres est souvent liée à la présence de bioagresseurs endémiques ou exotiques émergents et à des conditions (climat, état du sol, etc.) de plus en plus défavorables aux arbres du fait du réchauffement climatique. Ce dernier les rend également moins résistants aux bioagresseurs indigènes et exogènes.

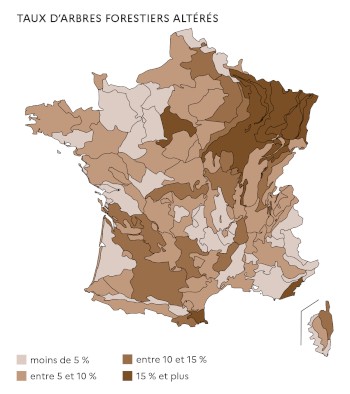

Grâce à l’indicateur DEPERIS qui permet de mieux suivre la dégradation de l’état des arbres, intégré à l’inventaire forestier depuis 2021, l’IGN suit l’évolution de la vitalité des forêts. Sur la période 2021-2024, la France compte 193 millions d’arbres avec des symptômes d’altération (vivants ou morts sur pied depuis moins de 5 ans), soit 8 % des 2,3 milliards d’arbres évalués.

Certaines essences sont particulièrement touchées : 26 % des frênes, 21 % des châtaigniers et 10 % des chênes pédonculés et des épicéas communs.

Les arbres altérés sont présents sur l’ensemble du territoire, mais les disparités régionales sont marquées, avec un Nord-Est particulièrement impacté.

Par ailleurs, et toujours du fait de ces conditions difficiles, la production biologique, c’est-à-dire la croissance de tous les arbres, s’est ralentie de 4 % sur la période 2015-2023 (87,8 Mm3/an) par rapport à la période 2005-2013 (91,5 Mm3/an).

Les forêts jouent un rôle central dans la lutte contre le changement climatique : lors de leur croissance, les arbres captent le CO₂ atmosphérique et stockent le carbone dans leur bois. Dans ces derniers résultats, l’IFN dénombre 11,4 milliards d’arbres de plus de 7,5 cm de diamètre, représentant 1,35 milliard de tonnes de carbone. Depuis 1981, ce stock a augmenté de 575 millions de tonnes. Si l’on intègre les arbres morts, la litière et les sols, le stock total de carbone de l’écosystème forestier est estimé à 2,8 milliards de tonnes.

Entre 2009 et 2024, le carbone stocké dans les arbres vivants a continué à progresser de 21 %, passant de 73 à 82 tonnes de carbone par hectare en moyenne (58 t/ha en 1981). Cette capitalisation traduit une dynamique de long terme de maturation des forêts en lien notamment avec la répartition par classe d’âges des peuplements forestiers.

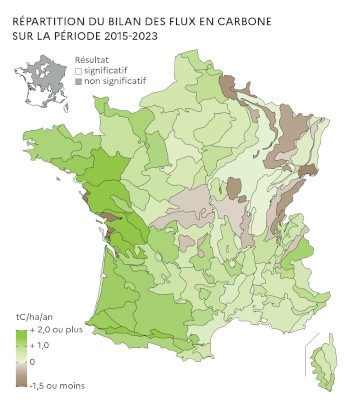

Sur la période 2015-2023, les forêts françaises ont séquestré en moyenne 39 millions de tonnes de CO₂ par an (10,5 MtC/an), contre 63 MtCO₂/an (17,2 MtC/an) sur 2005-2013 : un ralentissement marqué lié notamment aux crises sanitaires (scolytes, chalarose, dépérissement du châtaignier) et aux sécheresses/canicules répétées.

Dans certains massifs, notamment le Nord-Est, la mortalité et les prélèvements (coupes sanitaires) dépassent la production biologique, entraînant une baisse brutale de stocks constitués sur plusieurs décennies.

Enfin, si les forêts restent un atout climatique majeur, elles sont aussi vulnérables. L’optimisation de leur rôle de puits de carbone (traduisant la variation du stock) suppose à la fois le renouvellement en peuplements plus résilients et la protection contre les aléas (incendies, tempêtes, épidémies).

Mis à jour 17/11/2025