Balade en forêt

Derniers résultats de l’inventaire forestier national : surface en extension, santé des arbres qui se dégrade et autres faits marquants

Selon les résultats de la dernière campagne d’inventaire forestier national, la forêt française poursuit son expansion, mais son état de santé se dégrade, notamment sous l’effet d’aléas climatiques plus fréquents et plus intenses. Maladies, altération, mortalité : les données collectées révèlent une situation qui doit nous alerter.

Publié le 14 octobre 2025

Temps de lecture : 10 minutes

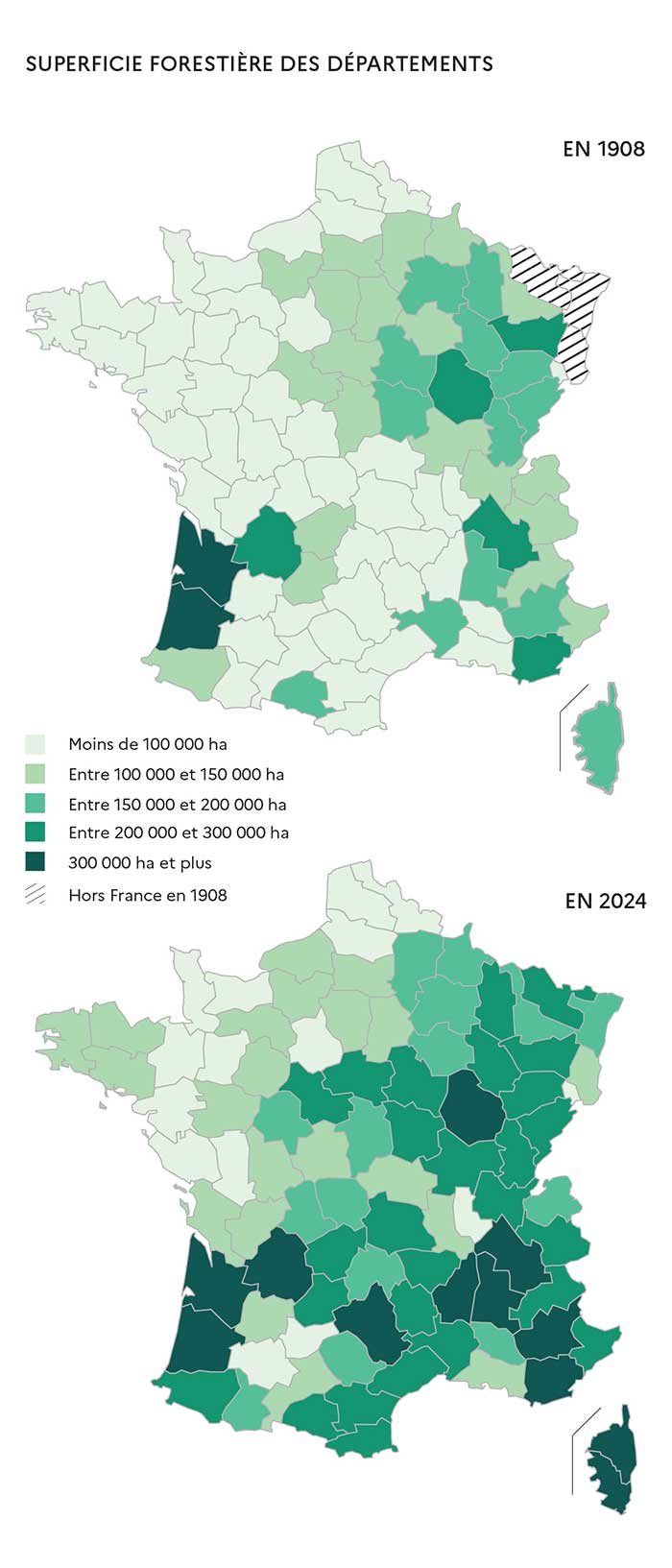

La forêt gagne toujours du terrain

En 2024, la forêt couvre 17,6 millions d’hectares, soit près d’un tiers du territoire hexagonal et corse. C’est 900 000 hectares de plus qu’il y a dix ans, et presque le double de la surface occupée au début du XXe siècle. Et alors qu’elle gagnait 50 000 hectares par an en moyenne au siècle dernier, la superficie forestière avance désormais au rythme de 90 000 hectares chaque année.

17,6 millions d'hectares de forêts couvrent le sol français

Cette expansion, mesurée par l’IGN dans le cadre de sa mission d’inventaire forestier national, confirme ainsi une tendance engagée depuis près de deux siècles. Elle traduit à la fois la déprise agricole et, dans une moindre mesure, les opérations de reboisement, notamment en montagne et au nord-ouest du pays.

Derrière cette progression se cachent néanmoins des disparités régionales : la Bretagne et la zone méditerranéenne voient leur taux de boisement croître, tandis que d’autres régions, déjà très boisées, le voient stagner.

L'extension de la forêt s’accompagne d’une hausse de la ressource en bois : en quarante ans, les volumes de bois sur pied ont augmenté de près de 50 %, renforçant le rôle économique et écologique des forêts françaises.

Évolution de la superficie forestière des départements entre 1908 et 2024

Évolution de la superficie forestière des départements entre 1908 et 2024

Source : Mémento 2025 de l'Inventaire forestier national

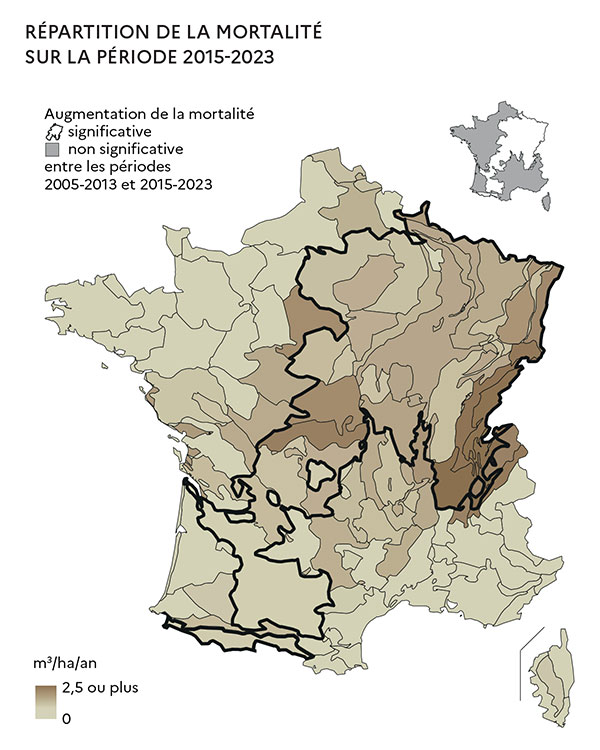

La mortalité augmente fortement, la croissance ralentit

C’est l’un des constats les plus marquants de la dernière campagne d’inventaire qui vient confirmer une tendance observée depuis plusieurs années : la mortalité des arbres a plus que doublé en dix ans. Entre 2015 et 2023, elle atteint 16,7 millions de mètres cubes de bois par an, soit une hausse de 125 % par rapport à la décennie précédente où elle s’élevait à 7,4 millions de mètres cubes de bois par an.

+ 125 % de mortalité des arbres en 10 ans

Les causes de cette mortalité sont désormais bien identifiées : les sécheresses successives, la prolifération des bioagresseurs (champignons et insectes xylophages) ou encore les incendies fragilisent fortement les forêts.

Arbres morts dans le Jura en 2023

Arbres morts dans le Jura en 2023

Les essences les plus affectées sont l’épicéa commun, victime des scolytes, le frêne sous l’effet de la chalarose et le châtaignier, à cause de maladies.

Au total, la France compte 159 millions de mètres cubes de bois mort sur pied, soit 5 % du volume total de bois présent en forêt (vivant, mort et chablis).

Dans le même temps, la croissance biologique des arbres progresse à un rythme qui semble se stabiliser après plusieurs années de ralentissement : elle passe de 91,5 millions de m³/an (2005-2013) à 87,8 millions de m³/an (2015-2023), soit 5,3 m³/ha/an contre 5,8 m³/ha/an auparavant. Autrement dit, la production baisse significativement à surface égale — un signe clair du stress que subissent les peuplements.

Des signes visibles d’altération

Pour mesurer plus finement l’état de santé des forêts, l’IGN collabore étroitement avec le Département de la santé des forêts (DSF) du ministère chargé de l’agriculture. Une coopération qui a conduit l’institut à intégrer l’indicateur DEPERIS qui évalue l’altération du houppier, la partie supérieure de l’arbre.

Les premiers résultats sont préoccupants : 8 % des arbres, soit environ 193 millions d’individus (sur 2 289 millions d’arbres qualifiés), présentent un état dégradé (manque de ramifications pour les feuillus, manque d’aiguilles pour les conifères) ou de dépérissement visible.

8 % des arbres dégradés

Cette proportion, en hausse continue depuis le début des mesures, confirme la fragilité croissante des forêts face aux aléas climatiques et aux bioagresseurs. Certaines régions, notamment le Grand-Est et les massifs montagneux, concentrent les taux les plus élevés d’arbres altérés. En tête des essences les plus fragilisées figurent le frêne, le châtaignier, le chêne pédonculé et l’épicéa commun.

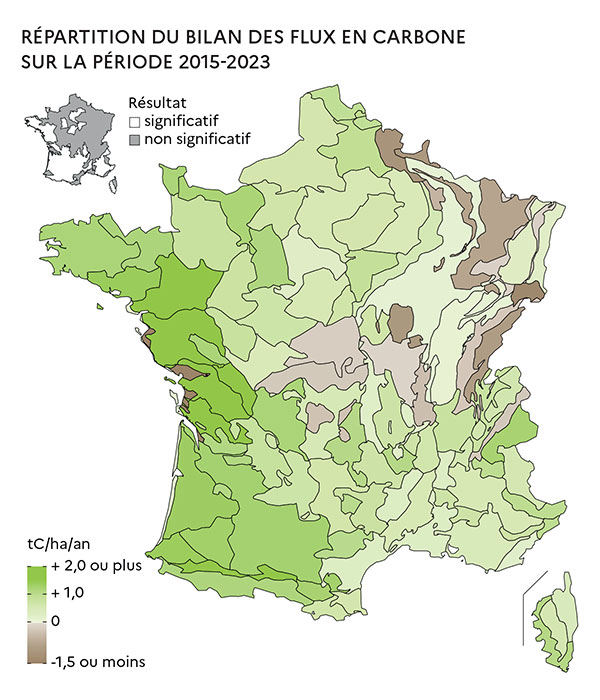

Un puits de carbone fragilisé

En 2024, les forêts métropolitaines comptent 11,4 milliards d’arbres recensables, représentant un stock de 1 350 millions de tonnes de carbone. Chaque hectare de forêt contient désormais 82 tonnes de carbone, contre 73 tonnes en 2009, soit une progression de 21 % en quinze ans.

Mais si ces stocks continuent à augmenter, on observe un ralentissement notable de cette dynamique du fait de la multiplication des crises sanitaires combinées à des épisodes de fortes sécheresses et de canicules.

Cet indicateur présente lui aussi des disparités territoriales. Dans plusieurs régions, la mortalité et les prélèvements dépassent en ce moment la production biologique, fragilisant le rôle de la forêt comme puits de carbone. Si l’alternance locale de phases de stockage et de phases de déstockage est normale pour les forêts, la généralisation géographique et dans le long terme de cette tendance serait un problème nouveau face à l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère.

Une menace qui doit aujourd’hui inciter à continuer à œuvrer pour l’adaptation des peuplements et pour renforcer leur résilience face aux aléas comme les sécheresses ou encore les incendies, en misant sur la diversité des essences et la protection des forêts existantes.

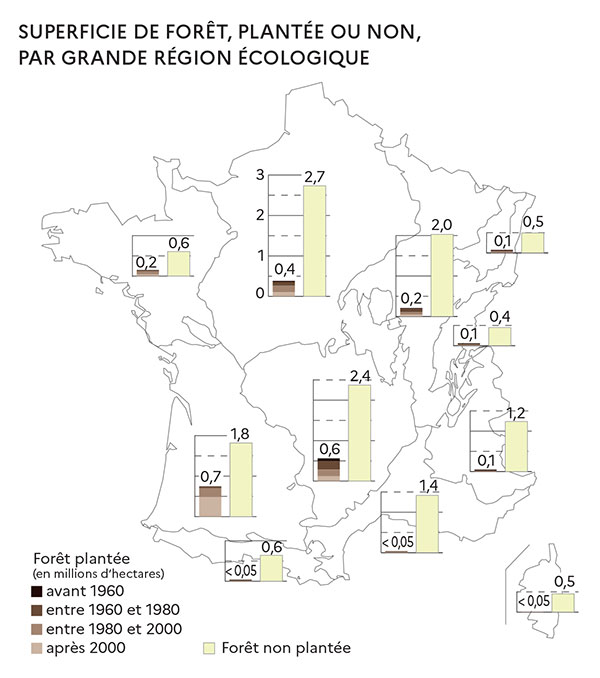

Zoom sur les forêts plantées

Dans le mémento 2025, l’IGN met en exergue les données relatives aux forêts dites « plantées », c’est-à-dire celles issues d’une régénération par plantation ou semis artificiel. Ces forêts occupent aujourd’hui 2,3 millions d’hectares, soit 14 % de la superficie de la forêt disponible pour la production de bois, une proportion stable depuis 2012. Cette mise en avant illustre un des enjeux actuels importants : face au dépérissement et aux autres défis de la filière forêt-bois, la reconstitution forestière s’inscrit comme un enjeu central.

Les forêts plantées jouent en effet un rôle essentiel dans la décarbonation de l’économie. Elles sont deux fois plus productives en moyenne que l'ensemble de la forêt (10,3 m³/ha/an contre 4,5) et représentent 27 % de la production biologique totale. Multifonctionnelles, elles fournissent 37 % du bois récolté et participent activement au stockage du carbone grâce au bois matériau.

Présentes surtout en Nouvelle-Aquitaine et dans le Massif central, ces forêts contribuent par ailleurs aussi à la protection des dunes littorales et des sols de montagne.

Les choix d’essences et les méthodes de plantation sont un paramètre essentiel pour la capacité des forêts françaises à faire face aux crises climatiques futures.

Aujourd’hui, 65 % des peuplements plantés datent d’avant 2000, dont 23 % de douglas, 17 % d’épicéa commun et 16 % de pin maritime. Ceux plantés après 2000 se composent pour 56 % de pin maritime, ils sont notamment pour issus ldes travaux de reconstitutions des peuplements après détruits par les tempêtes de 1999 et 2009, et pour 15 % de douglas.

Comment l'IGN prend le pouls des forêts françaises

Créé en 1958 pour décrire et suivre la forêt de manière objective et représentative, l’inventaire forestier national est le seul dispositif qui détaille les écosystèmes forestiers et la ressource en bois de l’ensemble des forêts, publiques et privées, sur le territoire hexagonal et la Corse.

Depuis 2005, sa méthode dite « en continu » permet de mieux capter les évolutions rapides des forêts, mises à l’épreuve par les tempêtes, les sécheresses et les canicules. Chaque année, les résultats publiés reposent sur les cinq dernières années d’observations, soit près de 350 000 analyses, dont 60 000 placettes inventoriées sur le terrain, entre 2020 et 2024.

Reconnue depuis 2017 d’intérêt général et de qualité statistique, l’inventaire forestier figure parmi les grandes enquêtes publiques, au même titre que celles de l’Insee.

Mis à jour 17/12/2025

Source :

Source :