Inondations : des data pour faire barrage

L’IGN publie une nouvelle édition de son Atlas « Cartographier l’anthropocène » sur la thématique de la prévention des risques.

Quand les données nous aident à comprendre, à anticiper et à renforcer notre résilience collective face au risque inondation

Premier risque naturel en France par l'ampleur des dommages occasionnés et le nombre de communes concernées, les inondations gagnent en intensité tout en se révélant plus fréquentes. Pour comprendre ces phénomènes qu'exacerbe le changement climatique et s’y préparer, les cartes et data sont des alliées stratégiques. Au fil des pages, l'édition 2025 de l'Atlas publié par l'IGN illustre les enjeux d'une connaissance fine à tous les niveaux, que ce soit pour localiser l'aléa et le circonscrire, pour renforcer continuellement la fiabilité des systèmes de vigilance ou pour modéliser le risque et construire les scénarii les plus réalistes dans la perspective d'une France à +4 degrés à la fin de ce siècle. Les données sont résolument au cœur du système : des clés pour s'adapter à ce défi majeur de l'anthropocène.

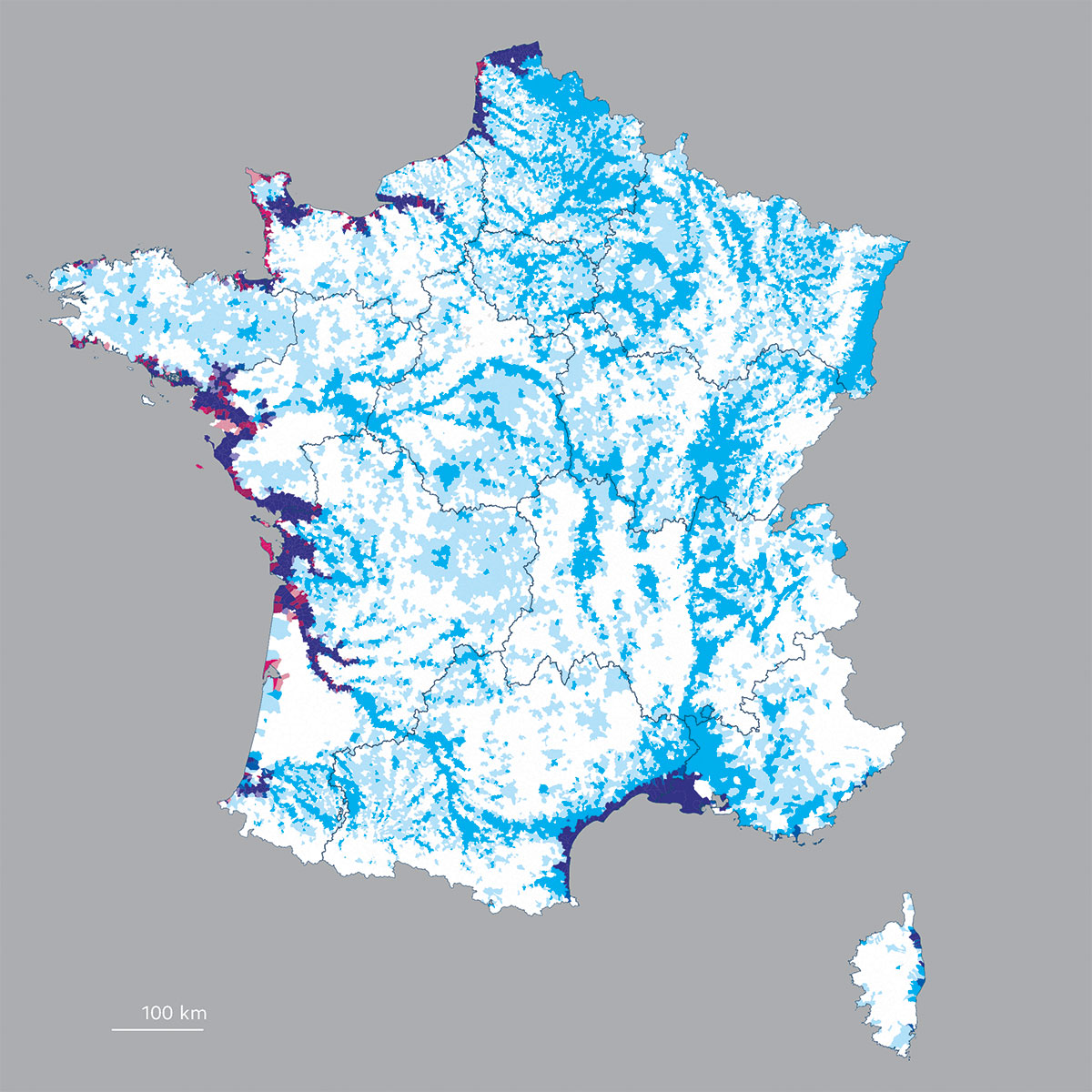

1 français sur 4 exposé à l'aléa inondation

Près de 11 000 communes couvertes par un Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI)

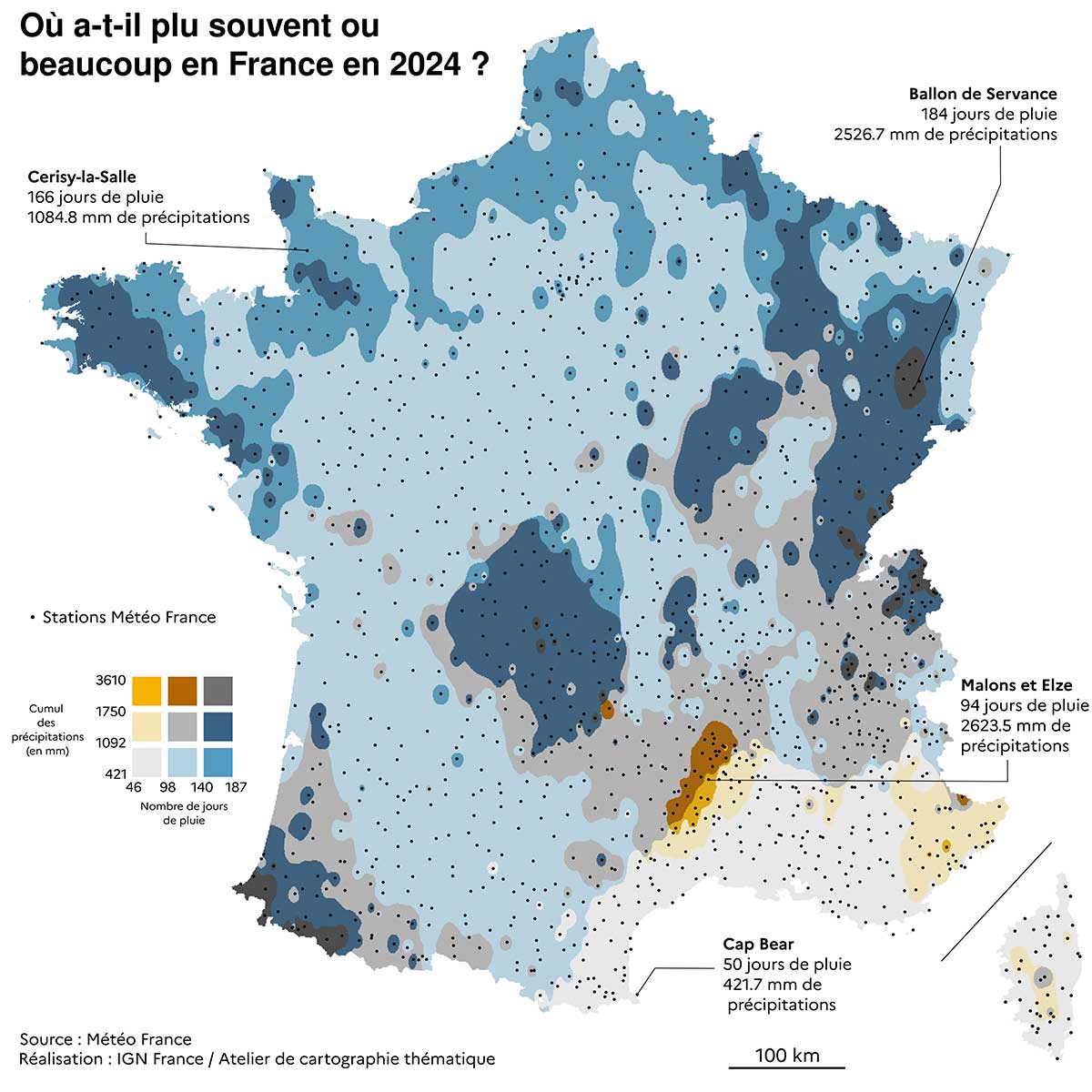

15 à 30 % d'augmentation prévisionnelle des pluies quotidiennes maximales annuelles sur l'ensemble du pays en 2100 selon Météo-France

Agnès Pannier-Runacher

Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche

Lire l'édito

Le risque inondation s’impose désormais comme incontournable dans une France qui se prépare à un réchauffement de +4°C à la fin du siècle. Face à des pluies de plus en plus intenses et la multiplication des catastrophes, la société prend conscience qu’elle doit se transformer. Cette évolution marque l’émergence d’une culture du risque. Il ne s’agit plus seulement de se protéger, mais d’anticiper, s’adapter et réduire la vulnérabilité des territoires concernés pour protéger les populations. Outil central de cette transition, la donnée cartographique permet de modéliser et identifier les zones à risque, simuler des solutions, sensibiliser les acteurs. Elle vient en appui des choix des acteurs publics. Lire le territoire c’est déjà le changer et contribuer à l’émergence d’une culture du risque.

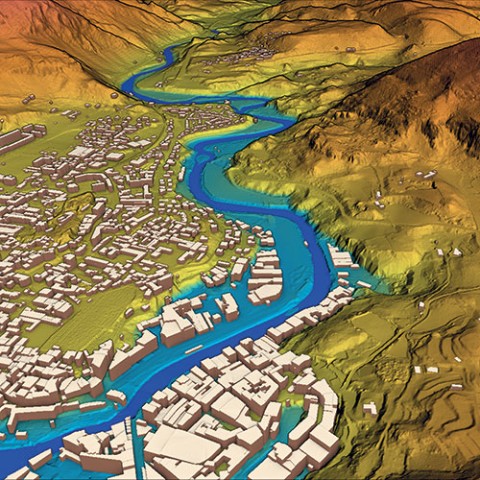

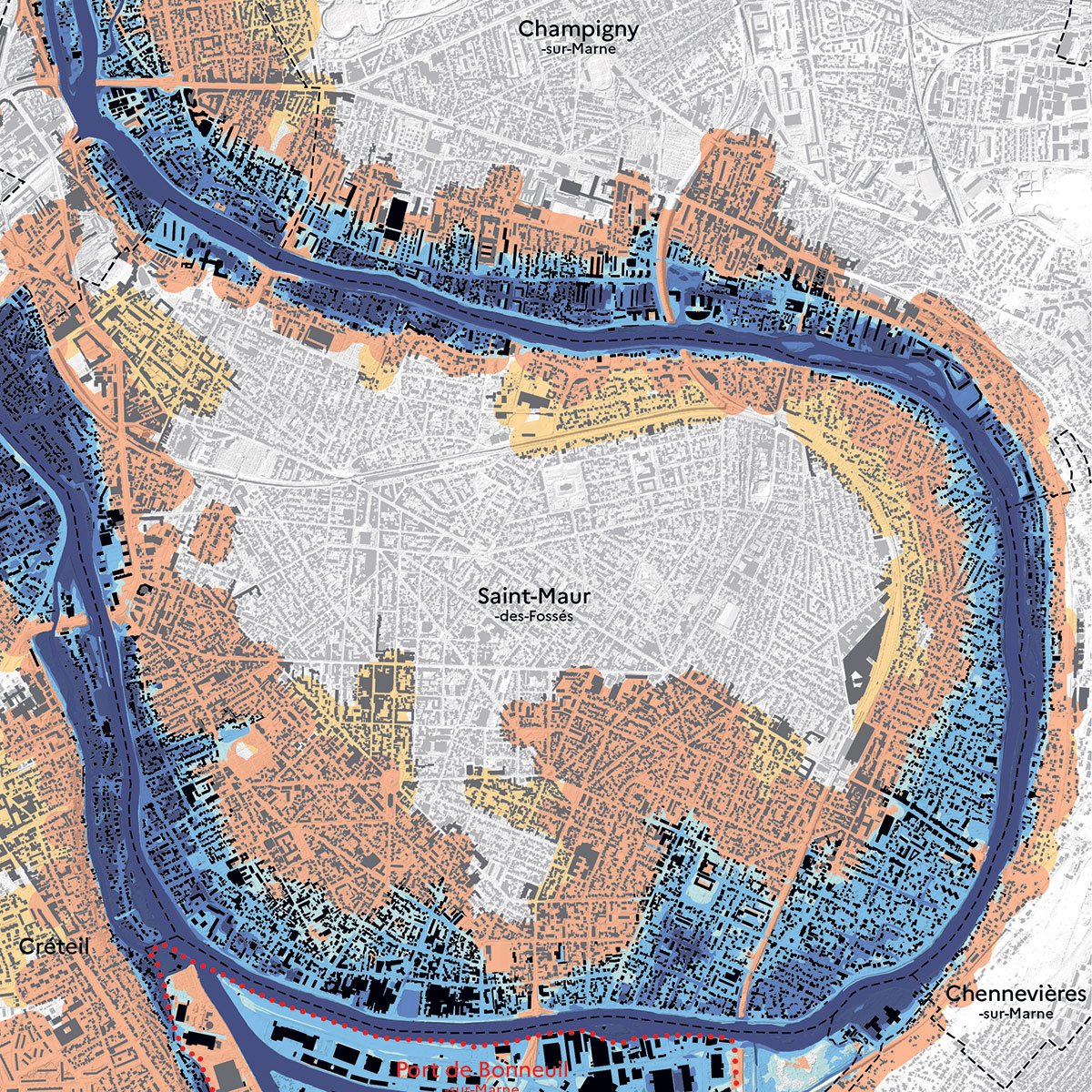

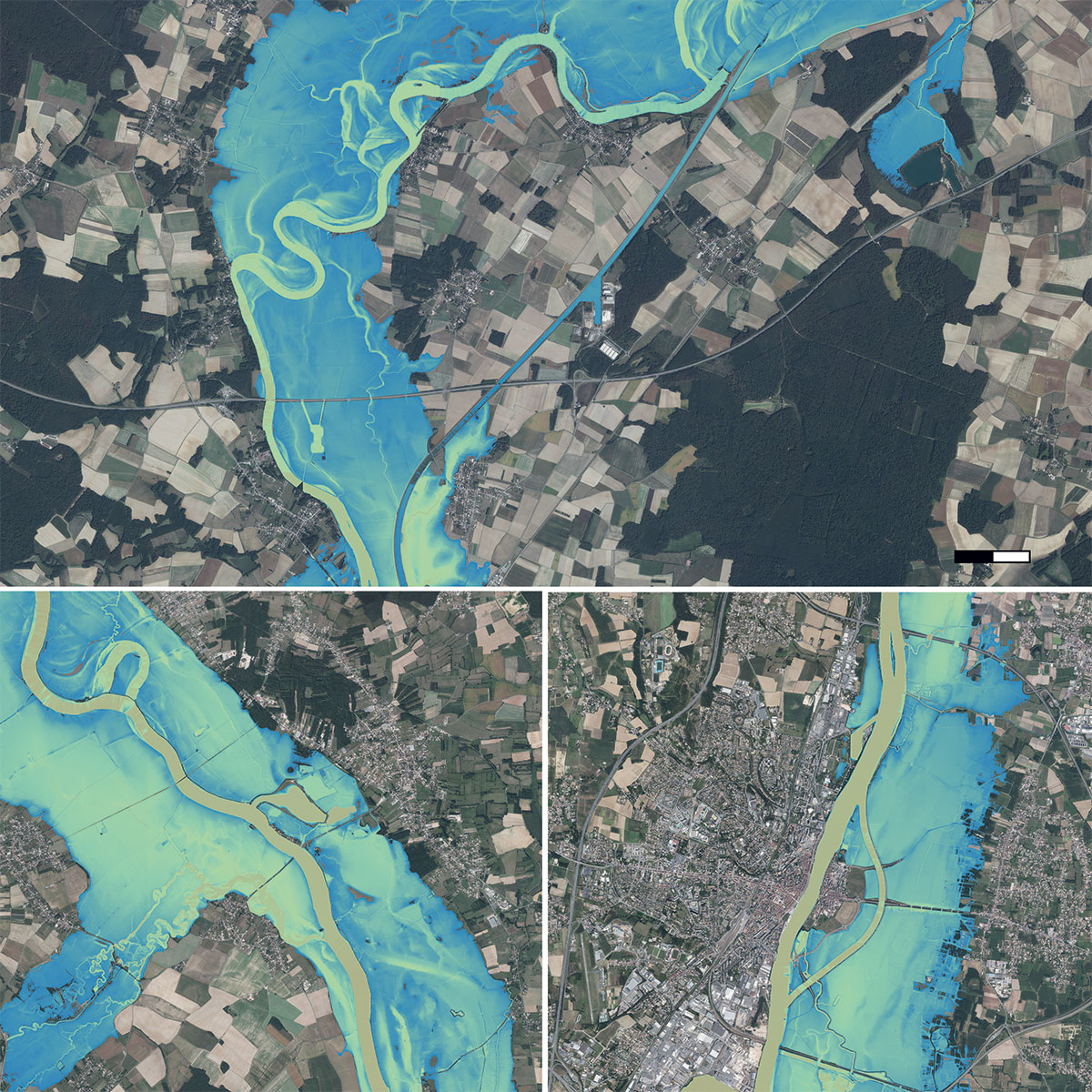

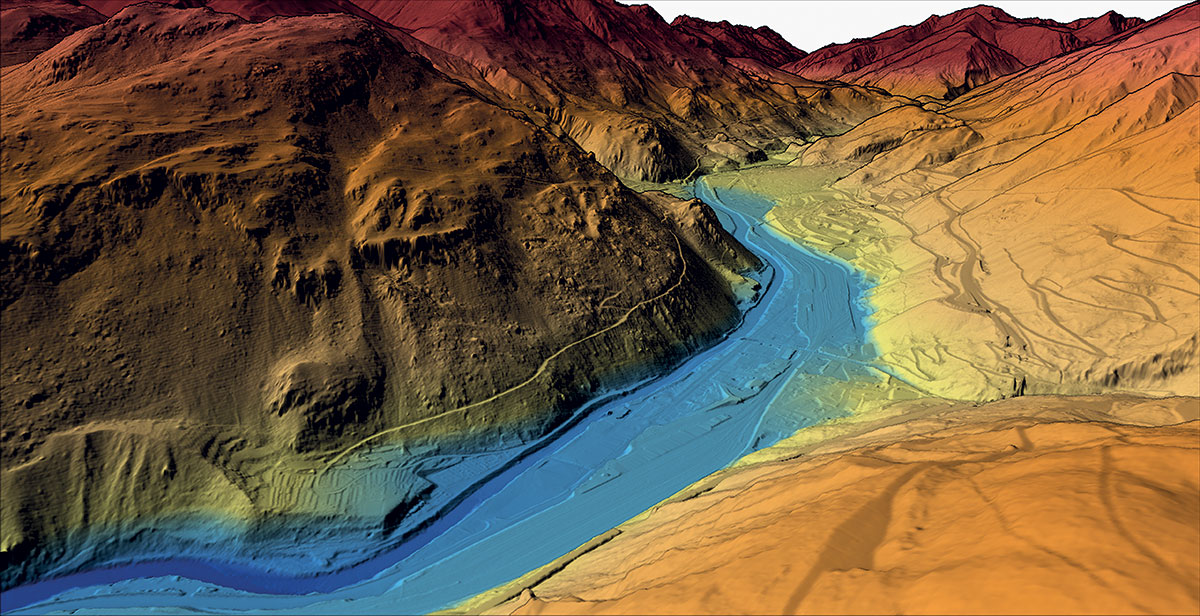

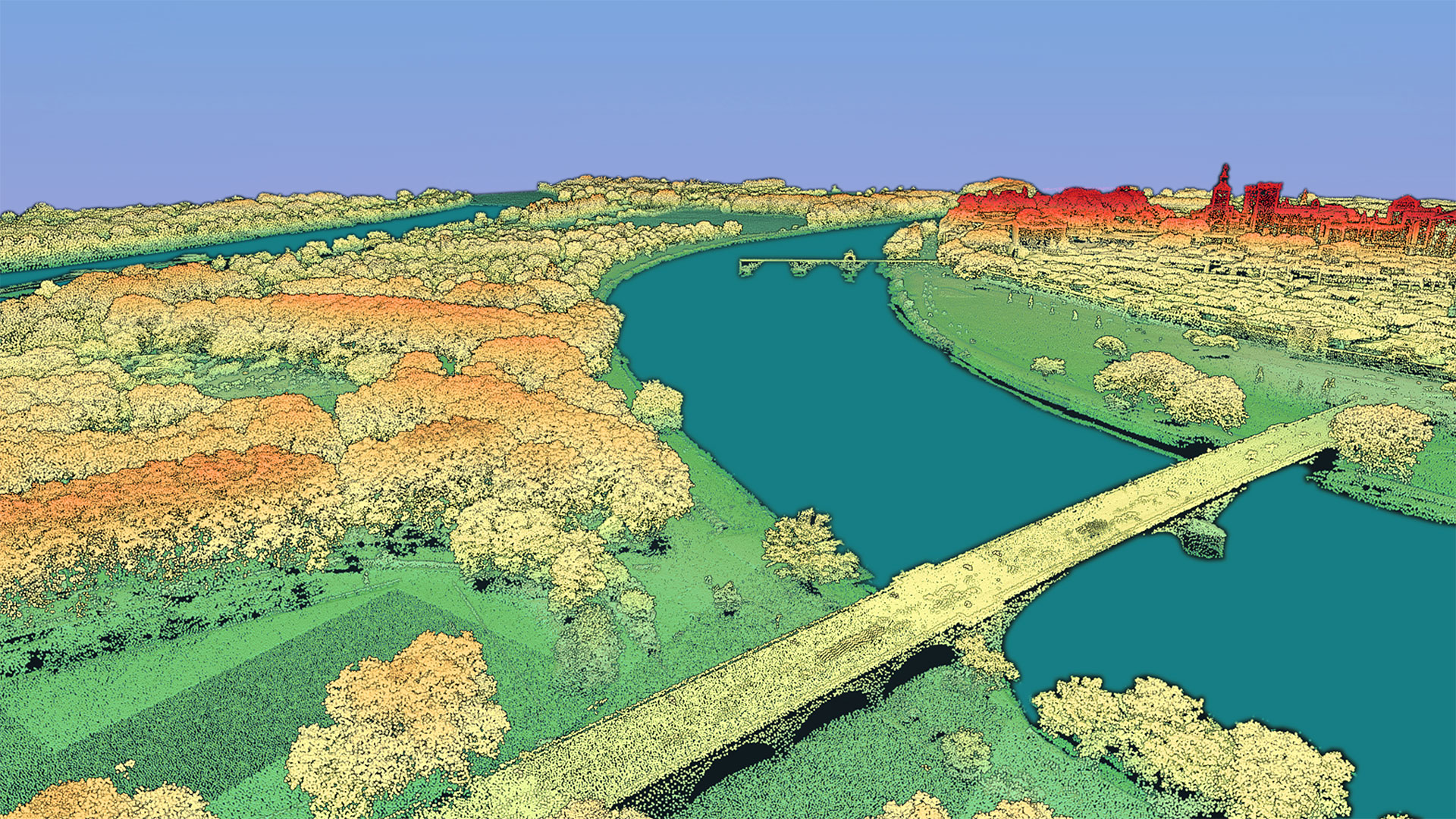

L’aménagement des territoires découle d’un héritage qui n’est plus toujours compatible avec les enjeux climatiques actuels. L’artificialisation des sols, l’urbanisation et la canalisation excessive des cours d’eau accentuent les risques liés aux inondations et impliquent de repenser durablement la manière d’organiser les territoires. Les outils de modélisation jouent un rôle important dans cette transformation. Du LiDAR HD, offrant une cartographie en 3D du territoire, au futur jumeau numérique, qui permettra de simuler l’impact des crues, ces outils servent à mieux anticiper les phénomènes de montée des eaux. Ils sont aujourd’hui complétés par des solutions de renaturation des abords des cours d’eau qui contribuent à la diminution de la sinistralité des inondations et qui renforcent la résilience des territoires.

Quand l’inondation menace, c’est une course contre la montre qui s’engage. Chaque instant gagné sauve des vies, limite les dégâts sur les territoires, facilite le retour à la normale. Pour agir vite, il faut être préparé. Une réactivité décisive à l’heure où le dérèglement climatique rend ces événements plus fréquents et parfois plus violents. Car derrière chaque risque inondation, il y a des habitants qui peuvent tout perdre et des territoires qui devront se reconstruire. En reconnaissant, il y a plus de quarante ans, la situation de catastrophe naturelle, la France s’est mise en ordre de marche pour savoir comment agir rapidement. C’est alors tout un écosystème qui s’est organisé pour anticiper, alerter et intervenir au plus juste. Et tenter de remporter la course contre la montre.

Au même titre que le réchauffement climatique implique une coopération renforcée des États à l’échelle de la planète, la prévention des inondations repose sur une collaboration étroite entre tous les acteurs économiques et territoriaux du pays. D’abord à l’échelle des acteurs publics, puisque l’IGN collabore notamment avec Météo-France, les métropoles, les ministères… Ensuite entre les acteurs publics et privés, qui doivent apprendre à mettre en commun leurs savoir-faire et leurs informations pour faire émerger des solutions de prévention et d’anticipation des risques au-delà des frontières. En matière de résilience, c’est bien l’intelligence collective qui fait la différence.

Points de vue

Comprendre le risque par les cartes

À découvrir aussi

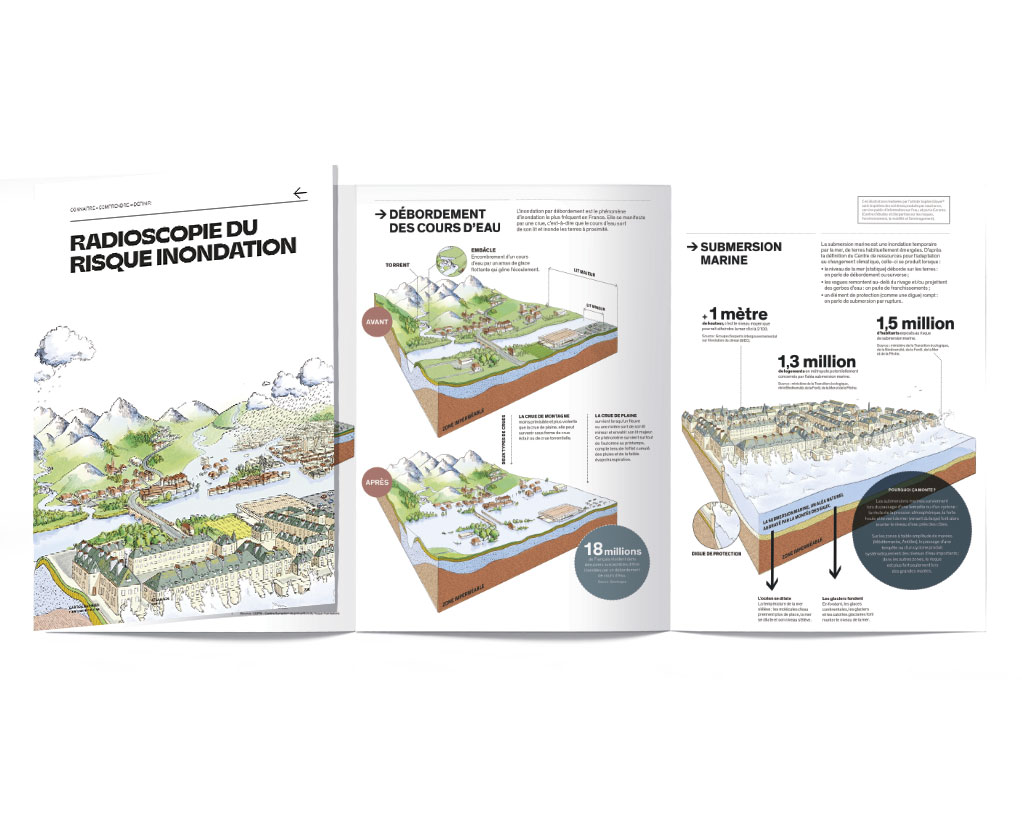

Il n'existe pas un seul type d'inondation, mais plusieurs. Surtout, face au dérèglement climatique, les inondations par ruissellement pluvial, débordement de fleuve, submersion marine et remontée de nappes phréatiques peuvent se conjuguer et s'aggraver entre elles. Connaître leurs causes et leurs origines est crucial pour prévenir, anticiper et gérer ces phénomènes.

Ils ont participé à la préparation de ce numéro

Inondation & risque

- Vivian Bonnetain, géomaticien à ONF/RTM

- Cédric Bourillet, directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de la Transition écologique

- Emma Hazizia, hydrologue, experte en adaptation climatique

- Swann Lamarche, chargé de relations partenariales à l’IGN

- Véronique Lehideux, cheffe du service des risques naturels et hydrauliques à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR)

- François Milhau, directeur adjoint du service central Vigicrues

- Benoît Thomé, directeur des relations institutionnelles de Météo-France

Inondation & crise

- Gabriel Barrès, géographe

- Hélène Buissart, cheffe du service de l’imagerie et de l’aéronautique à l’IGN

- Lucie Chadourne-Facon, directrice du service central Vigicrues

- Coline Delvoye, Superviseur/chef de bureau du Service départemental d’incendie et de secours de l’Isère (SDIS 38)

- Alice Desbiolles, médecin de santé publique et autrice

- Matthieu Herbelin, adjoint au chef de la mission catastrophes naturelles au ministère de l’Intérieur

- Nicolas Paparoditis, directeur général adjoint de l’IGN

- Alix Roumagnac, président de Predict Services

- Gabriel Vatin, chef de projet géomatique 3D au département des Alpes-Maritimes

- Tram-Anh Vo, graphiste et illustratrice

Inondation & aménagement

- Yann Deniaud, responsable du secteur d’activité risques naturels au Cerema

- Julie Gaujard, responsable éditoriale du Cerema

- Mary Juteau, responsable du service donnée et information géographique, Angers Loire Métropole

- Sophie Morin, chargée de recherche à l’Office français de la biodiversité (OFB)

- Véronique Pereira, responsable du service des projets et prestations à l’IGN

- Sandrine Winant, cheffe du service GEMAPI à la métropole de Toulouse

Inondation & coopération

- Mathilde Amor, chargée de communication de setec hydratec

- Alexandre Bredimas, CEO de Bluemapping

- Perrin Remonté, cartographe indépendant

Atelier de cartographie thématique de l'IGN : Benjamin Saglio, Camille Salou, Didier Blaquière, Marie Stretti, Pierre Philippe, Simon de Jaeghere et Mathilde Raymond

Remerciements particuliers à tous les agents de l’IGN qui ont participé à la conception de cet Atlas dont Swann Lamarche, Guillaume Mellier, Bertrand Pailhès, Alexandre Tisserant, Clément Godin, Stéphane Canalis, Patrick Bouron, Lionel Gaudiot, Sébastien Bourdeau, Erik Parisot, Loic Commagnac, Louise Le Bellec, Guillaume Marchand, François Lecordix, Jonathan Chenal, Nicolas Lambert, Liliane Dedryver, Jean-Luc Acquitter, Matthieu Ravaud, Mélanie Chenault (pour les visuels LiDAR HD dont l’image de couverture), Éric Bonneau, Fanny Clauzel, Valérie Derégnaucourt, Julie Thuillier.

Retour sur la soirée de lancement de l'Atlas [09/09/2025]

En cliquant sur lecture, vous acceptez les cookies provenant de YouTube