Autour de la Terre

« L'anthropocène est ce système complexe ultime dont le métabolisme atteint les limites planétaires »

David Chavalarias, directeur de l'Institut des Systèmes Complexes, explore une situation inédite dans l'histoire terrestre : l'humanité forme désormais une super-entité dont l’activité influe sur la planète entière. Et contrairement aux autres systèmes naturels, elle a la capacité unique de comprendre et potentiellement modifier son impact collectif.

Publié le 09 juillet 2025

Temps de lecture : 10 minutes

Votre laboratoire est spécialisé dans l’étude de systèmes complexes, allant des réseaux de gènes aux écosystèmes. L'anthropocène, défini par l'influence prédominante des activités humaines sur le système Terre, peut-il être considéré comme un tel système ?

La notion de système complexe désigne des « systèmes capables de complexification », c’est-à-dire qui s'auto-organisent sans finalité préalable, produisant par recombinaison de nouveaux systèmes relevant d’un niveau d’organisation supérieur. Le philosophe Jean-Pierre Dupuy propose cette définition : contrairement aux systèmes dits téléologiques – c’est-à-dire dont la structure ou les comportements répondent à une finalité bien précise, les systèmes complexes se structurent et évoluent spontanément en réaction aux contraintes de leur environnement.

Par exemple, les cellules de votre corps se sont auto-organisées lors de votre embryogenèse pour aboutir à un organisme qui n’est autre que vous même, cela sans qu’aucune cellule particulière n’ait supervisé cet arrangement. Nous sommes tous des systèmes complexes du point de vue cellulaire. A contrario, une télévision est conçue dans un but bien précis. Bien que formée de milliers de composants, elle ne résulte aucunement d’une auto-organisation et n’évolue pas spontanément au cours de sa vie sauf à se dégrader.

Les systèmes vivants sont des systèmes complexes qui sont généralement composés ou ne peuvent survivre que grâce à d’autres systèmes vivants (vous dépendez par exemple de votre microbiote et d’un certain nombre d’autres systèmes externes). Le vivant empile ainsi les systèmes complexes qui finissent par former un gigantesque système de systèmes complexes interdépendants, où la redondance des sous-systèmes assure la robustesse du phénomène de la vie.

L'anthropocène marque une rupture dans cette évolution de la vie : une espèce dotée d'une capacité d'adaptation exceptionnelle a asservi à son métabolisme tous les autres sous-systèmes complexes vivants.

Alors que l’espèce humaine ne représente qu'une fraction infime de la biomasse terrestre (environ 0,01%), elle possède depuis peu la capacité inédite d'influencer les conditions même de viabilité des autres espèces : acidification des océans, modification de la composition de l’atmosphère, propriétés des terres émergées. Cette rupture dans le degré d’interdépendance et de modularité des différents composants du système complexe global qu’est le phénomène de la vie est la signature de l’anthropocène.

Prise de vue aérienne sur La Rochelle, Charente-Maritime

Prise de vue aérienne sur La Rochelle, Charente-Maritime

D’une certaine manière, on peut dire que la complexification du phénomène de la vie a abouti à une super-entité dont le métabolisme heurte les limites planétaires, et donc les conditions d’existence de tous les sous-systèmes, transformant radicalement la dynamique globale du vivant sur Terre. Nous sommes confrontés au système complexe ultime – non en termes de progrès, mais d’impact sur les autres systèmes avec lesquels il cohabite dans son habitat, qui n’est autre que la planète Terre dans son ensemble. C’est une configuration sans précédent pour le vivant.

Cette interdépendance généralisée transforme-t-elle fondamentalement notre relation avec la biosphère et entre cultures humaines ?

Un renversement radical s'est opéré : les écosystèmes naturels, auparavant hôtes de l'humanité, deviennent désormais dépendants de celle-ci. L'analogie du microbiote s'avère éclairante : nous dépendons de notre microbiote intestinal pour notre survie, mais c’est notre corps qui le contient et définit les valeurs des paramètres clés qui lui permet de se développer (température, acidité). Un rapport similaire s'instaure entre l'humanité et les écosystèmes naturels, avec cette inversion inédite que c’est l'espèce humaine, qui est leur hôte, qui par ses activités détermine les valeurs des paramètres conditionnant leur survie (ex : température globale, qualité des terres, composition chimique de l’atmosphère).

Simultanément, au sein même de l'espèce humaine, une dépendance s'est cristallisée entre l'ensemble des cultures, certaines ayant la capacité de perturber les conditions de viabilité de l’ensemble. Si une puissance nucléaire lance toutes ses ogives, tous les pays concernés sont menacés ; de même que si des pays comme les Émirats, la Chine ou les États-Unis décident d’extraire et de consommer de manière massive des ressources fossiles, les conditions d’habitabilité de la Terre seront modifiées. Cette configuration invalide le paradigme darwinien de l'évolution culturelle qui considère que des aires culturelles relativement indépendantes expérimentent à leurs risques et périls et de manière autonome des trajectoires de développement.

Nous sommes entrés dans une ère d'interdépendance où les expérimentations de certains pays posent une contrainte et parfois un risque à l’ensemble de l’humanité. Dans l'évolution des systèmes complexes, ceci représente un seuil critique : l'émergence d'un super-organisme composé d'organismes initialement autonomes, comme le passage de l'unicellulaire au multicellulaire. La spécificité de l’anthropocène est que ce super-organisme a atteint l’échelle de la Terre, interdisant toute duplication ou expansion externe significative. Sauf à coloniser Mars, comme le propose Elon Musk, ce système a atteint ses limites, ce qui change complètement la donne.

Algues vertes à Plomodiern dans la Baie de Douarnenez

Algues vertes à Plomodiern dans la Baie de Douarnenez

L'humanité possède une capacité unique de réflexivité sur ses comportements collectifs et structures émergentes. Comment mobiliser cette propriété face aux défis de l'anthropocène ?

Cette réflexivité constitue précisément la singularité de l’humanité en tant que système complexe. Contrairement aux autres systèmes auto-organisés, nous formons des collectifs agissants tout en possédant la capacité de nous représenter ces superstructures. Cette propriété introduit une boucle de rétroaction potentiellement transformatrice : la capacité à appréhender le système dans son ensemble peut modifier son fonctionnement même.

Pour rendre opérationnelle cette réflexivité, j'ai travaillé sur le concept de "macroscope", initialement proposé par Joël de Rosnay dans les années 1970. Ces outils nous permettent d'observer les effets collectifs émergents de nos comportements individuels. Les comportements des individus pris isolément ont des impacts qui nous semblent négligeables. Mais démultipliés et couplés par des dynamiques mimétiques, amplifiés par la technologie, ils produisent des effets systémiques aux impacts globaux. Pour ne prendre qu’un exemple, les projets Climatoscope et GarganText ont permis de cartographier la propagation des récits climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, révélant comment certaines structures discursives et sociales minoritaires parviennent à influencer disproportionnellement le débat public sur la transition écologique.

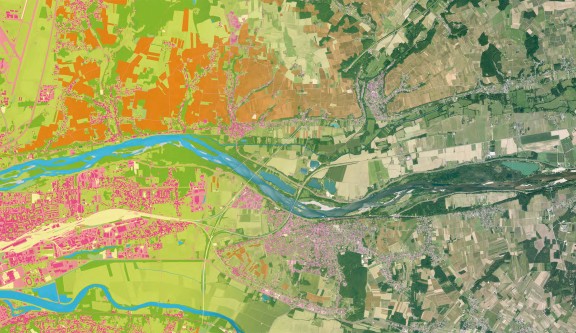

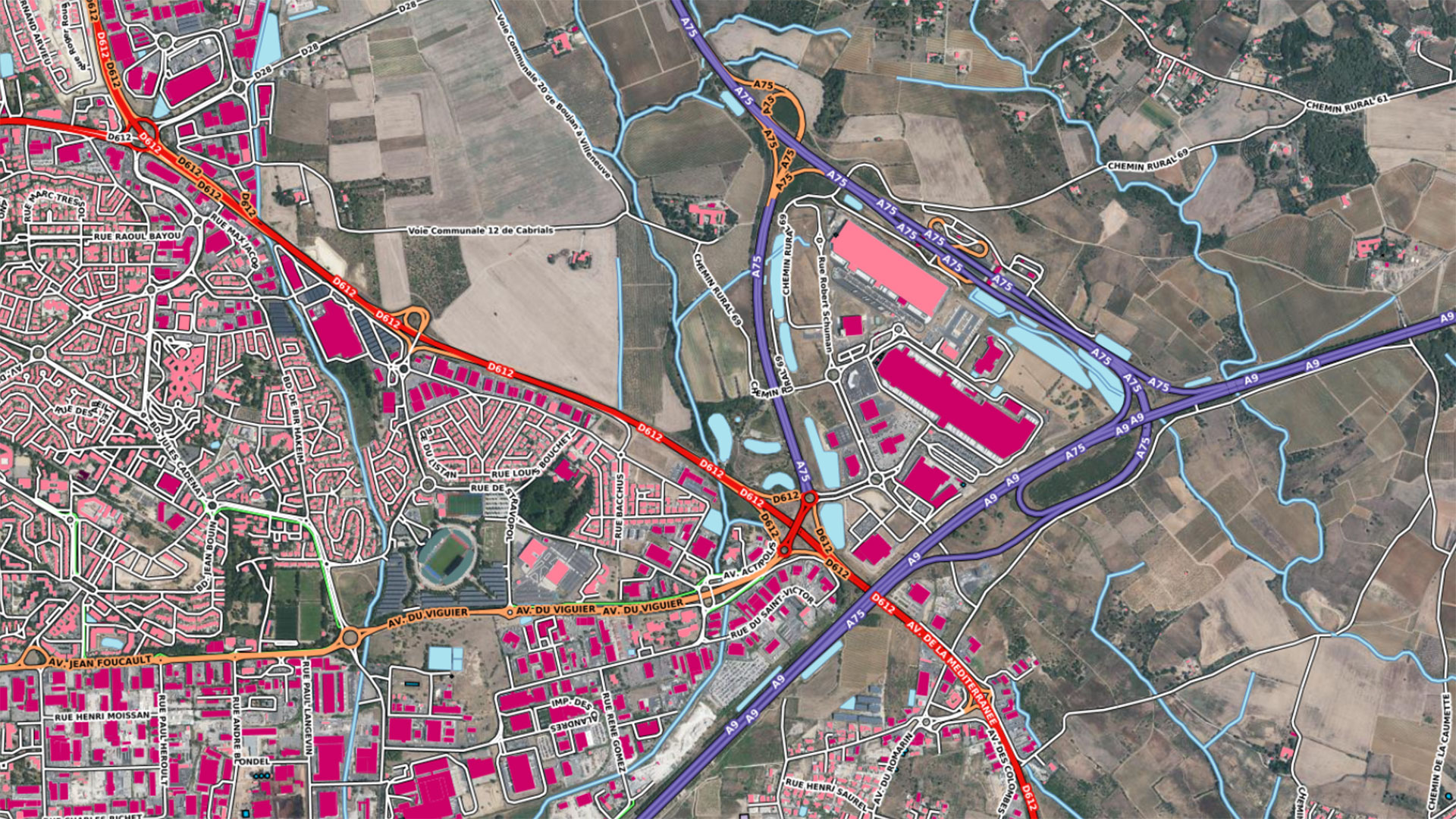

L’analyse de l’anthropocène nécessite des outils de représentation globale. En ce sens, les cartographies de l'IGN représentent une contribution essentielle : elles matérialisent les transformations territoriales, rendant tangibles les conséquences de nos actions collectives à différentes échelles de temps. Un défi majeur consiste à reconnecter des temporalités disparates – le temps court de l'individu, le temps moyen des changements sociétaux, le temps long des transformations climatiques.

Communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée

Communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée

Nous avons besoin d'outils qui nous permettent de saisir ces différentes temporalités afin de maîtriser notre impatience lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats de nos efforts. Ces outils sont indispensables si nous voulons par exemple suivre de manière éclairée l’impératif catégorique kantien : « agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle ». Ou, pour reprendre Jean-Pierre Dupuy et son concept de catastrophisme éclairé, agir en réaction à ce qui arriverait inévitablement si on ne changeait rien – à savoir, la catastrophe.

Photographies aériennes des années 1950 et actuelles qui illustrent la dynamique de reboisement dans les Alpes de Haute-Provence © remonterletemps.ign.fr

Photographies aériennes des années 1950 et actuelles qui illustrent la dynamique de reboisement dans les Alpes de Haute-Provence © remonterletemps.ign.fr

Quelle analogie permet de penser cette articulation entre connaissance et action dans un système complexe ?

Le parallèle entre l'organisme humain et le super-organisme social est intéressant même s’il est un peu caricatural. Dans le corps humain, la cognition (cerveau) accumule des connaissances qui orientent l'action (muscles) via un système nerveux assurant leur coordination. Ce système nerveux va dans les deux sens : du cerveau vers le système moteur et vice-versa. La question fondamentale pour nos sociétés devient par analogie : comment articuler une connaissance collective distribuée (inscrite dans les publications scientifiques, bases de données, encyclopédies…) avec l'action également distribuée des individus et institutions ?

Les réseaux sociaux pourraient constituer l’une des composantes de l'équivalent fonctionnel d'un système nerveux distribué. Or, dans leur configuration actuelle, ils représentent une infrastructure défaillante, optimisée non pour l'intérêt collectif, mais pour des bénéfices sectoriels. Cette optimisation contredit le principe fondamental des systèmes complexes robustes qui privilégient la redondance et la diversité plutôt que l'efficience centralisée.

Cette distinction entre systèmes complexes et systèmes téléologiques révèle un paradoxe contemporain : les infrastructures numériques dominantes, bien qu'éminemment efficaces pour leurs fonctions spécifiques, introduisent des vulnérabilités systémiques majeures. Une plateforme comme Facebook, connectant deux milliards d'utilisateurs, devient un point de défaillance potentielle aux conséquences globales.

Dans cette perspective, les communs numériques – non comme infrastructures centralisées mais comme conventions partagées – offrent une voie alternative. L’écosystème numérique Fediverse, qui inclut par exemple l’alternative à X-Twitter Mastodon, illustre cette approche : ce n'est pas l'infrastructure qui constitue le commun, mais le protocole sur lequel s’appuie cet écosystème, qui permet l'émergence d’une diversité de services tels que des alternatives aux microblogs, à Instagram ou à YouTube, autant de super-structures qui restent interopérables.

Après les réseaux sociaux, ce sont aujourd’hui les intelligences artificielles qui bousculent nos sociétés. Quel impact pour l’anthropocène en tant que système complexe ?

L'intelligence artificielle représente simultanément, pour notre civilisation, une opportunité et un danger. Ces technologies ont effectué un saut majeur ces dernières années, avec une capacité de généralisation et d'interaction en langage naturel inédite. Elles peuvent être intéressantes pour synthétiser de grands volumes d'information – par exemple pour la cartographie de l’anthropocène - ou coordonner des interactions humaines complexes, même si la prudence reste de mise car elles produisent du plausible plutôt que du vrai.

Paradoxalement, ces technologies deviennent elles-mêmes des systèmes complexes échappant à notre compréhension. Avec un déploiement massif sans précautions suffisantes, nous démocratisons des systèmes dont nous ne maîtrisons pas pleinement les dynamiques émergentes et le couplage avec les systèmes sociaux humains, comme l'illustrent les revers d'OpenAI qui a dû revenir en arrière après une mise à jour de ChatGPT ayant produit des comportements imprévus.

Mais l’un des principaux écueils serait que ces machines pseudo-cognitives réduisent nos capacités d’apprentissage et notre aptitude à développer des connaissances par nous-mêmes. L'avenir réside donc probablement dans une configuration où l'humain demeure dans la boucle d'innovation, conservant sa capacité critique vis à vis des propositions de l’IA et sa faculté d'injecter des idées et connaissances nouvelles dans ces systèmes.

Dans ce contexte, comment concevez-vous la responsabilité spécifique du chercheur en systèmes complexes qui étudie les systèmes sociaux ?

Adopter une approche « systèmes complexes » sur le social implique une responsabilité singulière. Elle permet de révéler les dynamiques collectives émergentes potentiellement invisibles depuis d'autres perspectives disciplinaires.

Lorsque cette connaissance identifie des vulnérabilités systémiques ou des trajectoires collectives problématiques, notre rôle n'est pas seulement d'en comprendre les mécanismes et de les modéliser en langage spécialisé, mais de traduire cette compréhension, de vulgariser cette information pour la rendre accessible au grand public afin que le corps social puisse réagir de manière réflexive. Cette traduction n'est pas un engagement politique au sens partisan, mais au sens étymologique de pólis, la participation à une communauté de citoyens libres et autonomes. C’est l'accomplissement même de notre fonction cognitive au sein du corps social.

Les accusations d'activisme dirigées contre les scientifiques qui alertent sur des risques systémiques (mots d’ailleurs déclarés comme tabou par l’administration Trump) reposent sur une incompréhension fondamentale : dans un organisme, l'organe qui détecte un danger et transmet cette information n'est pas "partisan". Il remplit précisément sa fonction.

Propos recueillis par Grégory Rozières

Mis à jour 22/01/2026