L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire et diffuser des données (open data) et des représentations (cartes en ligne et papier, géovisualisation) de référence relatives à la connaissance du territoire national et des forêts françaises ainsi qu'à leur évolution.

Grâce à son école d’ingénieurs, l'ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, l’institut cultive un potentiel d’innovation de haut niveau dans plusieurs domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.).

Contexte

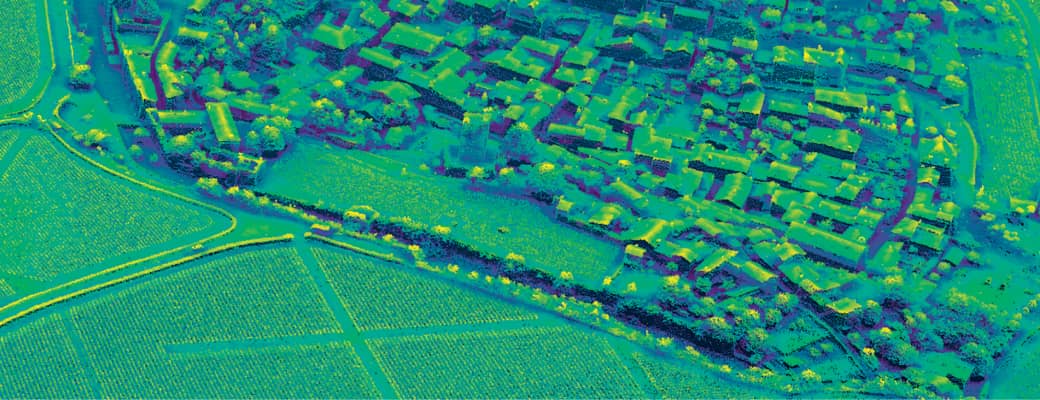

La forte croissance démographique et l’augmentation de l'urbanisation dans les régions côtières ont tendance à augmenter les risques liés aux phénomènes d'inondation marine dans les zones côtières de faible altitude. Ce phénomène résulte de la combinaison entre divers processus générés à différentes échelles de temps et d'espace (conditions atmosphériques, houle, marée, et parfois débit fluvial) et la configuration locale du littoral (bathymétrie et topographie, ouvrages de protection, occupation du sol, réseaux hydrauliques, etc.). Outre les mesures de prévention et de préparation, d’importants travaux ont été consacrés à la prévision des conditions météo-marines et à l’établissement de systèmes d'alerte au cours des dernières décennies. Il existe actuellement une demande croissante de prévisions toujours plus précises et locales, prenant en compte l’incertitude liées aux modèles utilisés. Pour répondre à cette demande, le calcul haute performance a permis de passer d’une prévision déterministe (basée sur la génération d’un scénario futur) à une prévision ensembliste (basée sur la génération d’un ensemble de scénarios futurs possibles), permettant une approche de prévision probabiliste. La demande de prévisions plus précises et locales s’accompagne également d’une demande croissante de moyens plus efficaces pour analyser et transmettre les informations relatives à ces prévisions, tout en tenant compte des incertitudes liées à ces données (Descamps et al. 2015, Wu et al. 2020, Lecacheux et al. 2020).

La conception de cadres de visualisation permettant une meilleure analyse et interprétation des phénomènes spatio-temporels est un enjeu de recherche de longue date en géovisualisation. Des travaux effectués au LASTIG ont permis d’explorer plusieurs pistes pour la visualisation de données simulées relatives à des phénomènes physiques et météorologiques, à destination d’utilisateurs experts, pour l’amélioration de la compréhension des phénomènes étudiés. Ces travaux ont permis de proposer des visualisations multi-échelle de résultats de simulation de crues (Perrin et al. 2019), et des solutions de co-visualisation de données météorologiques et topographiques urbaines (Gautier et al. 2020). Permettre l’analyse visuelle d’un grand nombre de scénarios de prévisions possibles, de leurs principales composantes et de leur disparités (Jarema et al., 2015), à différentes échelles dans l'espace et dans le temps, reste un défi en visualisation.

Missions

Le projet ANR ORACLES « Vers l'intégration des prévisions d'ensemble de submersions marines pour la prise de décision sous incertitude : un parcours à travers les défis de production, traduction et visualisation » (LASTIG, BRGM, Météo-France, Keyros) vise à améliorer l’utilisation de prévisions probabilistes d’inondation marine pour la gestion des territoires côtiers. L’objectif de ce stage est de participer à la proposition d’approches de visualisation permettant à des utilisateurs experts (prévisionnistes Météo-France) d’explorer et d’analyser visuellement les données des prévisions ensemblistes afin d’améliorer leur diagnostic pour l’établissement de niveaux d’alerte Vigilance Vagues Submersion. La personne retenue travaillera en proche collaboration avec les chercheurs impliqués dans le projet.

Ces travaux s’effectueront à travers le prototypage des approches de visualisations proposées, que celles-ci soient en 2D et/ou 3D. Le prototypage en langage Web est privilégié (D3, leaflet et threeJS privilégiés, mais autres librairies possibles).

Profil recherché

Ce stage s'adresse un.e candidat.e actuellement en M2 ou 3ème année de cycle ingénieur dans le domaine de la géomatique et/ou de l'informatique

Atouts de l’environnement de travail

Géodata Paris se situe au cœur d’un campus universitaire verdoyant à 20 minutes de Paris, la Cité Descartes. L’école est localisée au sein d’un bâtiment monumental imaginé par les architectes Chaix et Morel prenant le parti pris d’un système unique de barres reliées par un atrium central.

Composé d’écoles et d’une université reconnue internationalement, le campus oriente ses formations et sa recherche autour de la ville durable.

Disposant d’équipements de pointe en terme d’enseignements et de recherche, le campus propose plusieurs avantages aux personnels de l’école grâce à sa proximité et à son partenariat avec l’Université Gustave Eiffel ainsi que l’Ecole des Ponts ParisTech.

Un espace d’innovation pédagogique La Centrif’

- De nombreux laboratoires de recherche

- Un accès au restaurant d’entreprise et à la cafétéria

- Une mise à disposition de l’ensemble des équipements sportifs du campus (salle de sport et de musculation, cours collectifs, piscine…)

- Une possibilité d’adhérer aux associations des personnels proposant des activités créatives et billetterie

- Un accès au cendre de documentation de l’IGN

- La prise en charge dès votre arrivée d’une formation autour de la Fresque du Climat

- Une prise en charge à hauteur de 50% de la carte de transport

Contact

Pour tout renseignement complémentaire :

Jacques GAUTIER, chercheur, jacques.gautier@geodataparis.fr

Julius BANGATE, post-doctorant, julius.bangate@geodataparis.fr

Aucune candidature envoyée à ces adresses mails ne sera prise en compte.

Merci de postuler à cette offre en cliquant sur "Je postule"